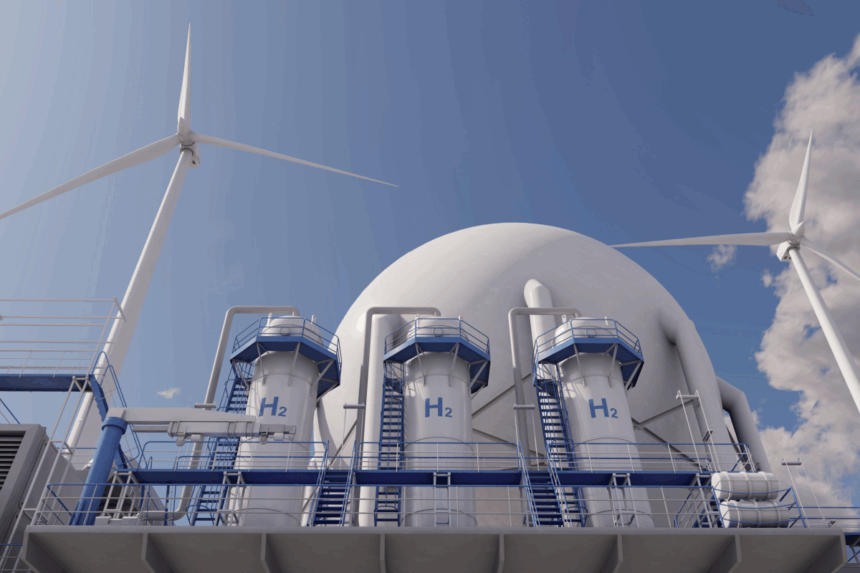

El proyecto liderado por HIF Global para construir una planta de hidrógeno verde en el departamento de Paysandú, Uruguay, ha sido objeto de un análisis ambiental exhaustivo y críticas por sus posibles repercusiones ecológicas. El Ministerio de Ambiente uruguayo asignó al proyecto la clasificación C, lo cual indica que puede generar impactos ambientales negativos significativos y obliga a la realización de un Estudio de Impacto Ambiental (EsIA) completo, junto con una audiencia pública obligatoria.

Evaluación ambiental y rediseño del proyecto

Inicialmente, la propuesta contemplaba intervenir unas 110 hectáreas de terreno, lo que incluía la tala de bosque nativo. Tras recibir objeciones técnicas y sociales desde zonas vecinas e instituciones ambientales, HIF presentó un rediseño que reduciría la afectación a 33 hectáreas, lo que implica una reducción cercana al 70% en la intervención del monte nativo original. También se estableció una servidumbre ecológica de 260 hectáreas para proteger biodiversidad, situada a más de 600 metros de la costa del río.

De acuerdo con la empresa, el emplazamiento seleccionado cumple con “condiciones favorables para la actividad”, considerando criterios como la proximidad a rutas, a la planta de ALUR para el suministro de CO₂ biogénico, disponibilidad de agua del Río Uruguay, y cercanía al sistema eléctrico nacional.

Uso de agua y efectos técnicos

Uno de los puntos más controvertidos del plan es la captación de agua del Río Uruguay para operar el proceso de electrólisis. El diseño actual prevé extraer hasta 450 litros por segundo, equivalentes a 1,557 metros cúbicos por hora, para abastecer la planta, enfriamientos y sistemas de vapor. La empresa sostiene que esa cantidad corresponde a aproximadamente 0,01 % del caudal promedio del río.

Durante la construcción, también se requerirán intervenciones sobre el canal fluvial y en las riberas para permitir la descarga de módulos de la planta por vía acuática. Estas actividades han generado inquietudes entre vecinos y autoridades locales por posibles alteraciones al hábitat ribereño y cambios en la calidad del agua.

Según el cronograma previsto, la obra demandará cuatro años de trabajo con picos de hasta 3,200 personas, mientras que durante su operación se generarían unos 600 empleos (300 directos y 300 indirectos). La inversión estimada se mantiene en USD 6,000 millones, de los cuales USD 4,000 millones corresponderían a la planta y USD 2,000 millones a parques renovables y líneas de transmisión.

Reacciones locales y reclamos binacionales

En el lado uruguayo, autoridades departamentales han manifestado preocupación por los plazos, condiciones de energía y garantías técnicas que el proyecto debe cumplir. El intendente de Paysandú, Nicolás Olivera, ha urgido al gobierno nacional a actuar con diligencia, particularmente en la negociación con UTE para fijar tarifas eléctricas competitivas que permitan la viabilidad económica del proyecto.

En Argentina, especialmente desde la provincia de Entre Ríos y la ciudad fronteriza de Colón, se ha reclamado la relocalización del complejo para reducir impactos visuales y paisajísticos sobre la costa argentina. El intendente de Colón, José Luis Walser, sugirió terrenos alternativos que mantengan accesos y logística sin afectar el frente costero y la actividad turística local.

La ministra uruguaya de Industria, Fernanda Cardona, descartó cambios radicales en la ubicación al señalar: “las distancias no pueden modificarse mucho”, aunque admitió que el proyecto ya fue reformulado para adaptarse a los requerimientos ambientales del nuevo gobierno.

Enfoque estratégico, riesgos y contexto energético

El proyecto HIF Uruguay se inscribe en una estrategia mayor de integración energética y producción de e-combustibles mediante hidrógeno verde. Para alimentar la planta, se proyecta instalar más de 2 GW de capacidad renovable (eólica y solar) conectada mediante líneas de transmisión de aproximadamente 160 kilómetros. Se espera que la planta produzca 150,000 toneladas anuales de e-fuels a partir del hidrógeno y CO₂ biogénico.

HIF también ha asegurado que la futura planta estará acoplada a ALUR, empresa estatal dependiente de ANCAP, mediante un contrato para adquirir 150,000 toneladas de CO₂ biogénico por año como insumo clave.

Por otra parte, críticos del proyecto denuncian que, pese a su presentación como iniciativa sostenible, parte del CO₂ utilizado provendrá en un 95% de quema de biomasa forestal, no de emisiones reutilizadas, lo que contravendría su narrativa ecológica. Además, se ha señalado que el proceso incorpora emisiones de gases y visualización de chimeneas que podrían afectar el turismo y zonas protegidas como el área Islas del Queguay.

El proyecto también ha sido objeto de debate político durante la transición de gobierno entre la administración de Luis Lacalle Pou y la de Yamandú Orsi. Uno de los puntos controvertidos del contrato establece la posibilidad de que el Estado uruguayo pudiera adquirir hasta el 30% del capital de la planta, un aspecto rechazado por el directorio de ANCAP por los riesgos financieros.

Desde el punto de vista regulatorio, el proyecto deberá enfrentar una fase de control público y social reforzada, dado que la clasificación C conlleva transparencia en los estudios técnicos, opciones de mitigación y mecanismo de participación ciudadana.